Schild 1: Willkommen im Wald Säitert auf dem Mardellen-Pfad

Willkommen im Säitert, einem ökologisch wertvollen Areal im Rahmen des europäischen Natura 2000-Schutzgebietsnetzes. Dieses Gebiet zeichnet sich durch seine biologische Vielfalt, sowie eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung aus. Es dient dem langfristigen Erhalt seltener Lebensräume sowie gefährdeter Tier- und Pflanzenarten.

Der Mardellen-Pfad – ein didaktisch konzipierter Naturlehrpfad, führt auf einer Länge von etwa 2,5 Kilometern durch unterschiedliche Waldbiotope. Für die Begehung sollten je nach individuellem Tempo ein bis zwei Stunden eingeplant werden.

Der Pfad verdankt seinen Namen den sogenannten Mardellen – kleinen, wasserführenden Senken oder Tümpeln. Diese Kleingewässer stellen wichtige Mikrohabitate für viele Arten dar und illustrieren die Dynamik naturnaher Waldökosysteme.

Entlang des Pfades laden neun interaktive Lernstationen dazu ein, zentrale ökologische Themen zu entdecken und die Zusammenhänge zwischen Flora, Fauna und Umweltprozessen zu verstehen. Die Stationen sind auf einer Übersichtskarte verzeichnet und decken ein breites Themenspektrum ab:

- Warum ist der Wald Säitert besonders?

Einführung in die naturräumlichen Besonderheiten des Gebiets. - Was ist ein Natura 2000-Gebiet?

Informationen zum europäischen Schutzgebietsnetzwerk und dessen Bedeutung. - Eichen und Buchen

Ökologische Eigenschaften heimischer Baumarten und ihre Rolle im Waldgefüge. - Welche Tiere hörst du?

Auditive Naturerfahrung und Artenbestimmung durch Rufe. - Das Leben in der Mardelle

Biodiversität und ökologische Funktion von Kleingewässern. - Wo bleibt der Regen?

Der Wasserkreislauf im Wald und die Bedeutung von Boden und Vegetation. - Tote Bäume sind voller Leben

Totholz als Lebensraum für Pilze, Insekten, Vögel und Kleinsäuger. - Kannst du fühlen, was das ist?

Fühlstation: Natur mit den Händen entdecken. - Was ist ein Waldbad?

Bewusst im Wald zur Ruhe kommen und neue Kraft tanken.

Der Rundweg ist mit Wegweisern markiert, auf denen ein Kammmolch abgebildet ist – ein Hinweis auf die in diesem Gebiet vorkommende Art. Der orangefarbene Strich auf der Übersichtskarte veranschaulicht den Verlauf des Weges. Ein Rettungspunkt, dessen Position auf der Karte verzeichnet ist, stellt im Notfall eine schnelle Orientierungshilfe dar.

Entdecken Sie den Säitert-Wald mit allen Sinnen, entdecken Sie ökologische Zusammenhänge und erkunden Sie die Vielfalt dieses wertvollen Lebensraums.

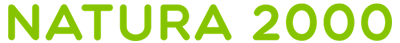

Schild 2: Warum ist der Wald Säitert besonders?

Natura 2000-Gebiet Säitert – Ein schützenswertes Waldökosystem in der Gemeinde Mertzig

Der Wald Säitert in der Gemeinde Mertzig umfasst eine Fläche von etwa 45 Hektar und stellt ein ökologisch bedeutsames Gebiet im Rahmen des europäischen Natura 2000-Netzwerks dar. Die Einstufung als Natura 2000-Gebiet basiert auf der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) sowie der Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union. Ziel ist der Erhalt gefährdeter Arten und Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse.

Waldstruktur und Lebensraumvielfalt

Der Wald weist eine hohe strukturelle Vielfalt auf. Bestände aus Rotbuchen (Fagus sylvatica) und Stieleichen (Quercus robur) dominieren das Gebiet. Besonders hervorzuheben ist der hohe Anteil an stehendem und liegendem Totholz, der für viele spezialisierte Organismen – etwa Pilze, Käfer und Höhlenbrüter – eine unverzichtbare Lebensgrundlage bietet.

Ökologisch bemerkenswert sind zudem die im Gelände verstreuten Mardellen – kleine, natürliche oder anthropogene Senken, die sich mit Wasser füllen. Diese Stillgewässer bieten wertvolle Fortpflanzungshabitate für Amphibien und beherbergen eine angepasste Tier- und Pflanzenwelt.

Vorkommen geschützter Arten

Im Säitert-Wald kommen mehrere nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie geschützte Arten vor. Dazu zählen:

- der Kammmolch (Triturus cristatus), der strukturreiche Kleingewässer benötigt,

- die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), die auf höhlenreiche Laubwälder angewiesen ist,

- sowie der Schwarzspecht (Dryocopus martius), eine Schlüsselart für Totholzfauna und Sekundärnutzer von Bruthöhlen.

Diese Vorkommen unterstreichen die herausragende naturschutzfachliche Bedeutung des Gebiets.

Konservierung und Nutzung

Die Erhaltung dieses Waldökosystems erfordert eine naturschutzorientierte Bewirtschaftung, die Prozesse wie natürliche Sukzession, Mardellenpflege und Totholzdynamik unterstützt. Darüber hinaus eignet sich der Säitert-Wald – etwa durch diesen Lehrpfad – hervorragend für Umweltbildung und die Förderung des öffentlichen Naturverständnisses.

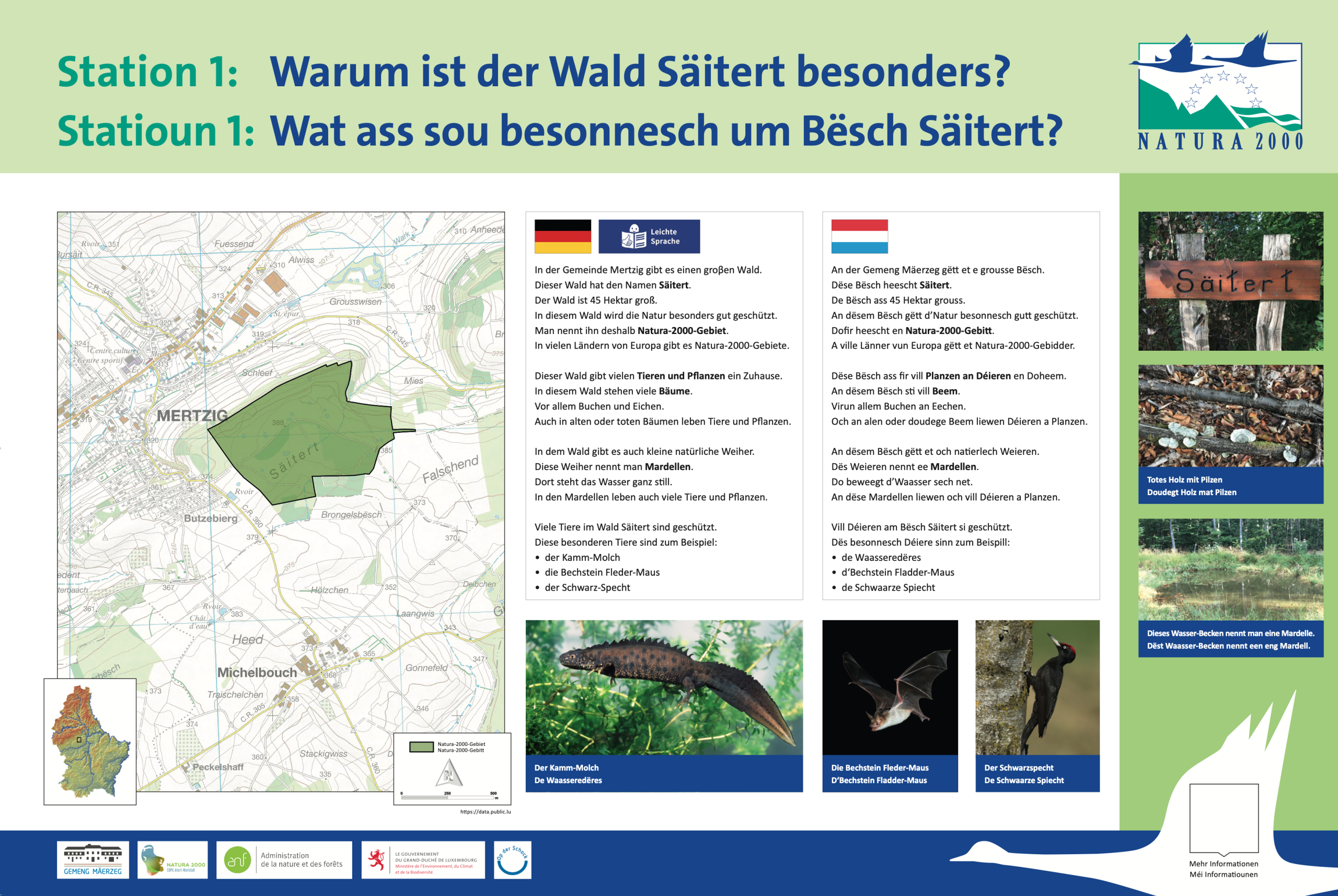

Schild 3: Was ist ein Natura-2000-Gebiet?

Natura 2000 – Ein europäisches Schutzgebietsnetzwerk zur Erhaltung der biologischen Vielfalt

Natura 2000 ist das weltweit größte zusammenhängende Netz von Schutzgebieten. Es wurde 1992 im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ins Leben gerufen und durch die Vogelschutzrichtlinie ergänzt. Ziel dieses Netzwerks ist es, die biodiversitätsrelevanten Lebensräume und Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung dauerhaft zu sichern.

Rechtsrahmen und Umsetzung

Alle Mitgliedstaaten der EU sind verpflichtet, geeignete Flächen für Natura 2000 auszuweisen:

- Besondere Schutzgebiete (ZPS, „Zones de Protection Spéciale“) gemäß Vogelschutzrichtlinie

- Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (ZSC, „Zones spéciales de conservation“) gemäß FFH-Richtlinie

In diesen Gebieten werden Erhaltungsmaßnahmen auf der Basis sogenannter Managementpläne umgesetzt. Diese Pläne orientieren sich an den ökologischen Anforderungen der vorkommenden Arten und Lebensraumtypen.

Konservierungsziele

Natura 2000 verfolgt keinen Totalnutzungsausschluss, sondern setzt auf das Konzept der nachhaltigen Nutzung unter Beachtung ökologischer Tragfähigkeiten. Ziel ist es, den günstigen Erhaltungszustand geschützter Lebensräume (gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie) und Arten (gemäß Anhang II und IV) zu erhalten oder wiederherzustellen.

Zu den besonders geschützten Lebensraumtypen zählen z. B.:

- Artenreiche Eichen- und Buchenwälder

- Feuchtwiesen, Heiden, Trockenrasen

- Natürliche Quellbereiche und Kleingewässer

Natura 2000 in Luxemburg

In Luxemburg wurden insgesamt 49 FFH-Gebiete und 18 Vogelschutzgebiete ausgewiesen, die zusammen rund 28 % der Landesfläche umfassen (Stand: 2025). Die Umsetzung erfolgt durch das Umweltministerium in Kooperation mit Gemeinden, Privatwaldbesitzern, Landwirten, Administrationen, landwirtschaftlichen Beratungsstellen und Naturschutzorganisationen.

Der Säitert ist eines dieser besonders geschützten Gebiete und erfüllt auf rund 45 ha zentrale Kriterien der FFH-Richtlinie:

- beherbergt strukturreiche Bestände aus Stieleichen und Rotbuchen,

- enthält naturnahe Mardellen,

- stellt wichtige Habitate für prioritäre Arten wie die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), den Kammmolch (Triturus cristatus) sowie den Schwarzspecht (Dryocopus martius) dar.

Zielgerichtete Maßnahmen wie der Erhalt von Alt- und Totholz, das Unterlassen großflächiger Baumfällungen sowie besucherlenkende Umweltbildung tragen zum langfristigen Schutz dieses ökologisch hochwertigen Waldsystems bei.

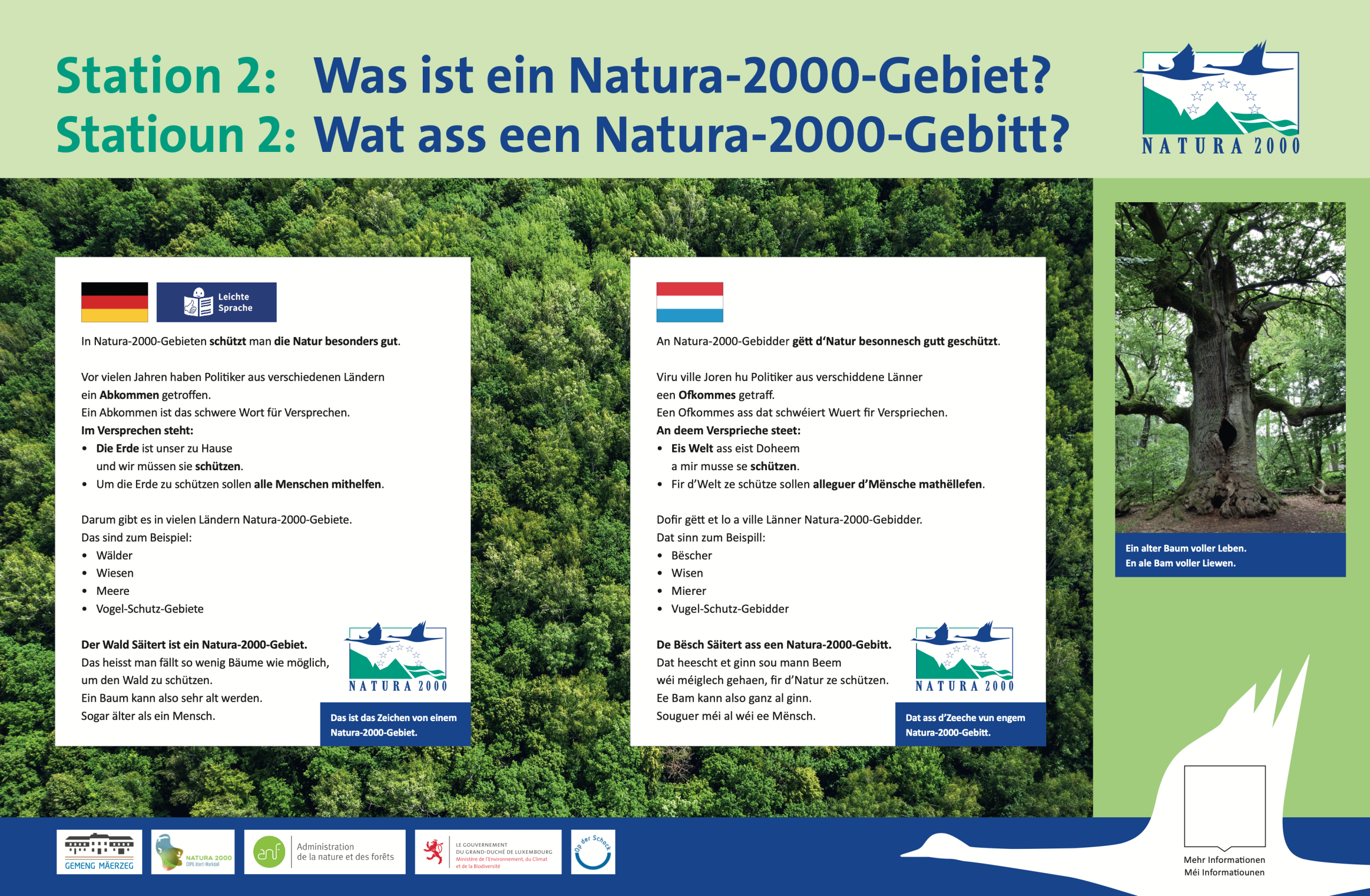

Schild 4: Eichen und Buchen

Im Säitert-Wald dominieren zwei heimische Laubbäume: die Stieleiche (Quercus robur) und die Rotbuche (Fagus sylvatica). Beide Arten sind ökologisch bedeutsam, da sie zahlreichen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum bieten und das Waldbild unserer Region seit Jahrhunderten prägen.

Die Eiche – Standfest und artenreich

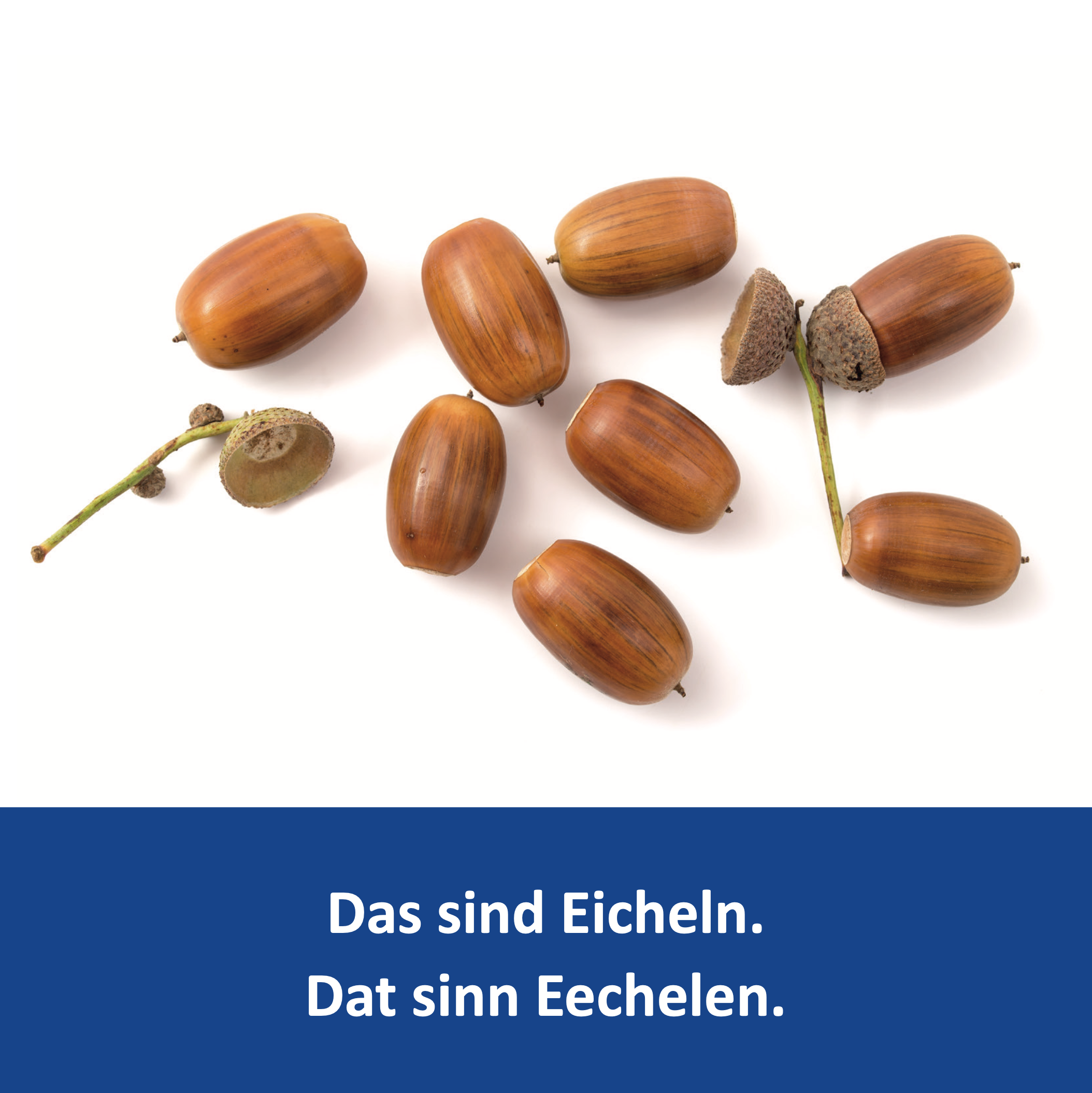

Eichen sind Bäume mit tiefrissiger, rauer Rinde und einer ausladenden, offenen Krone. Ihre Früchte – die Eicheln – dienen vielen Tieren als wichtige Nahrungsquelle, z. B. Wildschweinen, Eichhörnchen und Eichelhähern. Die Pfahlwurzel der Eiche reicht tief in den Boden und verankert den Baum auch bei Sturm besonders stabil. Eichen sind besonders langlebig – manche Exemplare erreichen ein Alter von 500 bis 1.000 Jahren. Ökologisch ist die Eiche ein Hotspot der Artenvielfalt: Mehr als 1.000 Insektenarten, darunter viele Käfer und Schmetterlinge, leben direkt oder indirekt von Eichen. Auch zahlreiche Flechten, Moose und Pilze sind auf alte Eichen spezialisiert.

Die Buche – Schattenbaum mit Herzwurzel

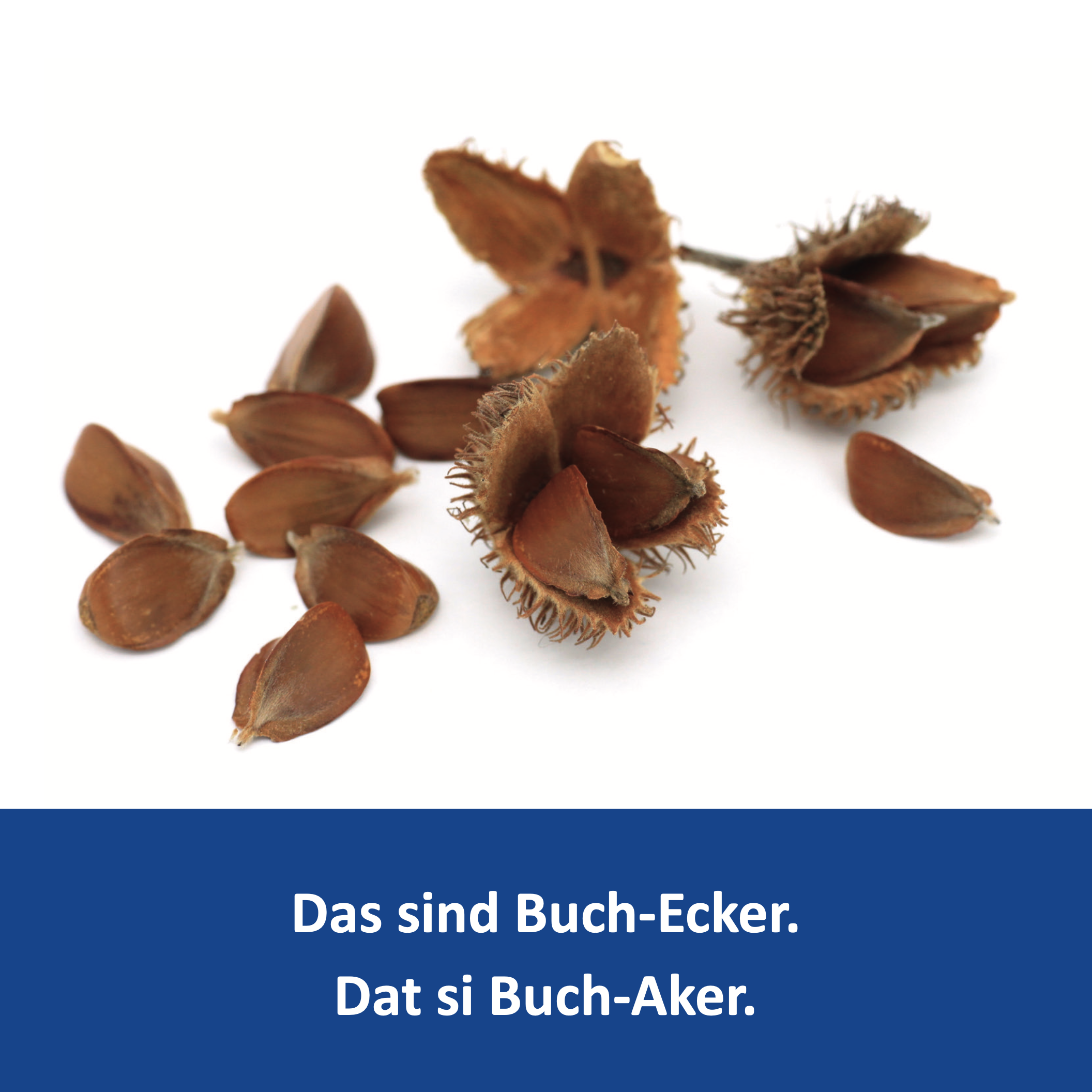

Die Rotbuche, erkennbar an ihrer glatten, silbrig-grauen Rinde, ist die häufigste Laubbaumart Mitteleuropas. Ihre Früchte – die Bucheckern – sind fettreich und bei Wildtieren sehr beliebt. Buchen bilden ein weitverzweigtes, herzförmiges Wurzelsystem, das sowohl oberflächennahe als auch mitteltiefe Bodenschichten erschließt. Diese sogenannte Herzwurzel sorgt für eine gute Wasseraufnahme und standsicheren Halt. Die Kronen alter Buchen bilden ein dichtes Blätterdach. Dadurch dringt nur wenig Licht auf den Waldboden – es entstehen dunkle, kühle und feuchte Mikroklimate, die charakteristisch für alte Buchenwälder sind. Diese Bedingungen fördern das Wachstum schattenliebender Pflanzenarten, Moose, Farne und Pilze.

Ökologische Bedeutung im Waldgefüge

In Luxemburg sind Eichen und Buchen typische Vertreter der naturnahen Laubwälder und kommen häufig gemeinsam in Mischwäldern vor. Diese Koexistenz spiegelt die große standörtliche Vielfalt des Landes wieder, in dem sowohl basenreiche, trockene als auch feuchte und nährstoffreiche Böden vorkommen. Während die Buche schattentolerant ist und zu einer dichten Kronenschicht neigt, bevorzugen Eichen lichtreichere Bedingungen und tragen durch ihre offene Krone zur Strukturvielfalt im Wald bei. Das Nebeneinander beider Baumarten fördert eine hohe Biodiversität, da unterschiedliche Licht- und Bodenverhältnisse entstehen, die zahlreichen Pflanzen- und Tierarten Lebensraum bieten. Zudem gelten Eichen-Buchen-Mischwälder als ökologisch besonders wertvoll und widerstandsfähig gegenüber klimatischen Veränderungen und Störungen.

Schild 5: Welche Tiere hörst du?

Willkommen an unserer Hörstation! Drehe das Rad und entdecke die Stimmen unserer heimischen Tierwelt.

Rothirsch (Cervus elaphus):

Der Rothirsch ist das größte heimische Wildtier in unseren Wäldern. Besonders zur Brunftzeit im Herbst ist sein Ruf weithin hörbar: ein tiefes, kehliges Röhren, das durch das Unterholz hallt. Mit seinem mächtigen Geweih verteidigt das Männchen (Hirsch) sein Revier gegen Rivalen. Weibchen heißen „Kahlwild“, die Jungtiere „Kälber“. Rothirsche sind dämmerungsaktiv und leben meist in Rudeln. Sie nutzen strukturreiche Wälder mit Rückzugsmöglichkeiten – wie im Säitert.

Lausch-Tipp: Röhrende Hirsche erkennt man am rauen, dröhnenden Klang – besonders bei kühlem Herbstwetter gut hörbar.

Schwarzspecht (Dryocopus martius)

Der Schwarzspecht ist der größte europäische Specht. Man erkennt ihn an seinem lauten, durchdringenden Ruf und an den trommelnden Lauten auf Holz. Seine Höhlen dienen später auch anderen Tieren wie Fledermäusen oder Eulen. Er bevorzugt alte Buchenwälder – wie sie im Natura 2000-Gebiet Säitert vorkommen.

Lausch-Tipp: Achte auf schnelles, rhythmisches Trommeln und auf weittragende Rufe – oft im Frühjahr am aktivsten.

Rotkehlchen (Erithacus rubecula)

Das Rotkehlchen ist ein kleiner Singvogel mit oranger Brust. Sein Gesang klingt melodisch und flötend, oft auch in der Dämmerung oder bei Regen. Es ist ganzjährig im Wald zu hören. Trotz seiner zarten Größe ist es sehr revierverteidigend und kann erstaunlich laut singen.

Lausch-Tipp: Der weiche, perlende Gesang hebt sich von anderen Vögeln ab – höre besonders früh morgens oder in der Abenddämmerung genau hin.

Eichelhäher (Garrulus glandarius)

Der Eichelhäher mit rosa-braunem Gefieder, blauen Flügelfeldern und schwarzer Gesichtszeichnung gehört zur Familie der Rabenvögel. Er fällt durch sein krächzendes, raues Rufen („rätschen“) auf, das oft wie ein Alarmruf klingt. Er sammelt und versteckt Eicheln – und trägt so zur Ausbreitung von Eichenwäldern bei. Ein intelligenter Vogel, der Stimmen anderer Vögel täuschend echt nachahmen kann.

Lausch-Tipp: Der laute, kratzende Ruf klingt wie ein Alarm – oft hört man ihn, bevor man den Vogel sieht.

Laubfrosch (Hyla arborea)

Der seltene Laubfrosch ist ein kleiner, leuchtend grüner Frosch und lebt in Gewässernähe – wie an den Mardellen imSäitert. Er ist kaum größer als ein Daumen, aber sein lautes Quaken ist unüberhörbar. Besonders zur Fortpflanzungszeit im Frühling rufen die Männchen in der Dämmerung lautstark aus dem Uferbereich.

Lausch-Tipp: In warmen, windstillen Nächten ruft er besonders laut – oft aus Schilf oder Büschen. Seine Stimme ist aus bis zu einem Kilometer Entfernung zu hören!

Wildschwein (Sus scrofa)

Wildschweine sind in unseren Wäldern heimisch, aber scheu. Sie sind meist nachts unterwegs. Ihre Lautäußerungen reichen vom Schmatzen und Grunzen bis zu quiekenden Warnlauten. Die Tiere leben in Familienverbänden, sogenannten Rotten, und durchwühlen mit ihrer Schnauze den Waldboden nach Nahrung.

Lausch-Tipp: Ein leises Schnauben oder Knacken im Unterholz kann auf Wildschweine hindeuten – ihre Grunzlaute sind dumpf und rhythmisch.

Singdrossel (Turdus philomelos)

Die Singdrossel ist ein talentierter Sänger mit klarem, mehrfach wiederholtem Gesang. Sie ruft „tsii-tsii-tsii – tsii-tsii-tsii“, oft drei- bis viermal die gleiche Strophe. Sie lebt am Waldrand, in Hecken und auf Lichtungen. Ihre Melodien sind vor allem am frühen Morgen und bei Sonnenuntergang zu hören.

Lausch-Tipp: Achte auf Wiederholungen: Drei gleiche Töne – dann ein Wechsel – das ist fast immer die Singdrossel.

Rotfuchs (Vulpes vulpes)

Der Rotfuchs ist dämmerungs- und nachtaktiv. Sein Ruf ist ein kurzer, heiserer Schrei – fast wie ein aufgeregtes Bellen oder Schreien, besonders in der Paarungszeit im Winter. Füchse leben als Einzelgänger oder in kleinen Familienverbänden und haben Reviere, die sie mit Duftstoffen markieren. Rotfüchse leben in Wäldern, Feldern und auch am Stadtrand.

Lausch-Tipp: Der Fuchsruf ist rau, klagend und überraschend menschlich – oft in der Nacht aus größerer Entfernung zu hören.

Schild 6: Das Leben in der Mardelle

Mardellen – Temporäre Kleingewässer mit hoher Biodiversität

Mardellen sind flache Senken im Gelände, die meist durch frühere menschliche Nutzung wie Viehtränken oder Materialentnahme entstanden sind. Sie füllen sich ausschließlich durch Regenwasser und bieten wichtige Lebensräume für Amphibien und Insekten. Im Gegensatz zu dauerhaft wasserführenden Teichen kann es sich bei Mardellen um sogenannte temporäre Stillgewässer handeln. Sie unterliegen ausgeprägten Wasserstandsdynamiken – von vollgefüllt bis vollständig ausgetrocknet – und stellen dadurch einen hochgradig spezialisierten Lebensraum dar.

Diese Kleinbiotope beherbergen eine Vielzahl an Arten, die auf solche wechselhaften Bedingungen angewiesen sind, darunter:

- Amphibien wie der streng geschützte Kammmolch (Triturus cristatus) und der Laubfrosch (Hyla arborea)

- Aquatische Insekten, insbesondere Libellen, Wasserkäfern und Mücken

- Feuchtstandortpflanzen wie Seggen, Binsengewächse und Schilfarten

Das periodische Austrocknen verhindert die Ansiedlung von Fischen, was wiederum die Laich- und Entwicklungsbedingungen vieler Amphibien und Insekten verbessert, da keine Prädation durch Fischarten stattfindet. Einige Organismen sind ökologisch an diese temporär limnischen Systeme angepasst. Andere Arten wiederum benötigen eine gewisse Kontinuität der Wasserführung und sind auf langfristig stabile Mikrohabitate angewiesen.

Damit Mardellen langfristig funktionsfähig bleiben, bedürfen sie einer gezielten Pflege. Ohne regelmäßige Freistellung würden sie durch die natürliche Sukzession (Verbuschung) verschatten und langfristig verlanden. Eine ausreichende Belichtung ist essenziell für die Primärproduktion und die Besonnung der Eiablageplätze vieler Amphibienarten.

Historisch waren Mardellen auch auf Wiesen, Äckern und Weiden verbreitet, wo sie als Tränken und temporäre Wasserstellen dienten. In der heutigen Agrarlandschaft wurden viele dieser Kleingewässer durch Flurbereinigung, Drainage und Bodenbearbeitung zerstört. Im Wald Säitert hingegen sind mehrere Mardellen erhalten geblieben. Als Teil des Natura 2000-Gebiets stellen sie einen wertvollen Beitrag zur biologischen Vielfalt dar – und sind typische Vertreter schutzwürdiger Feuchtlebensräume gemäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, 92/43/EWG).

Schild 7: Wo bleibt der Regen?

Wo bleibt der Regen? – Wasserkreislauf, Klimawandel und Waldökologie

Bäume benötigen neben Licht, Kohlendioxid und Mineralstoffen vor allem eines: ausreichend Wasser, um lebensnotwendige Prozesse wie die Fotosynthese aufrechtzuerhalten. Eine ausgewachsene Buche kann pro Tag bis zu 150 Liter Wasser aus dem Boden aufnehmen.

Nach einem Regen gelangt das Wasser über das Blätterdach und den Waldboden in tiefere Bodenschichten. Dort wird es von den Wurzeln der Bäume aufgenommen und durch feine Leitbahnen im Stamm bis in die Baumkrone transportiert. Ein Teil des Wassers verdunstet über die Blätter wieder in die Atmosphäre – dieser Vorgang wird Transpiration genannt.

Dieses System ist jedoch empfindlich. Der Klimawandel bringt den natürlichen Wasserkreislauf im Wald aus dem Gleichgewicht: Längere Trockenperioden trocknen den Oberboden aus und verringern seine Fähigkeit, Wasser zu speichern. Wenn es dann regnet, geschieht das oft in Form heftiger, kurzer Starkregen – das ausgetrocknete Erdreich kann das Wasser nicht mehr aufnehmen. Statt im Boden zu versickern, fließt es oberflächlich ab, bildet Pfützen oder Rinnen und kann sogar Erosionsschäden verursachen, während die tieferen Bodenschichten weiter trocken bleiben.

In der Folge sind Bäume zunehmend wasserunterversorgt. Sie können weniger Photosynthese betreiben, wachsen langsamer, werden anfälliger für Krankheiten und sterben langfristig ab – ein Prozess, den wir heute bereits in vielen Regionen beobachten.

Der Wald als Ökosystem ist deshalb stark vom klimatischen Wasserhaushalt abhängig. Der Schutz intakter Waldböden, ein klimaangepasstes Waldmanagement und die Erhaltung naturnaher Bestände – wie im Säitert – sind entscheidende Maßnahmen, um die Widerstandsfähigkeit unserer Wälder zu sichern.

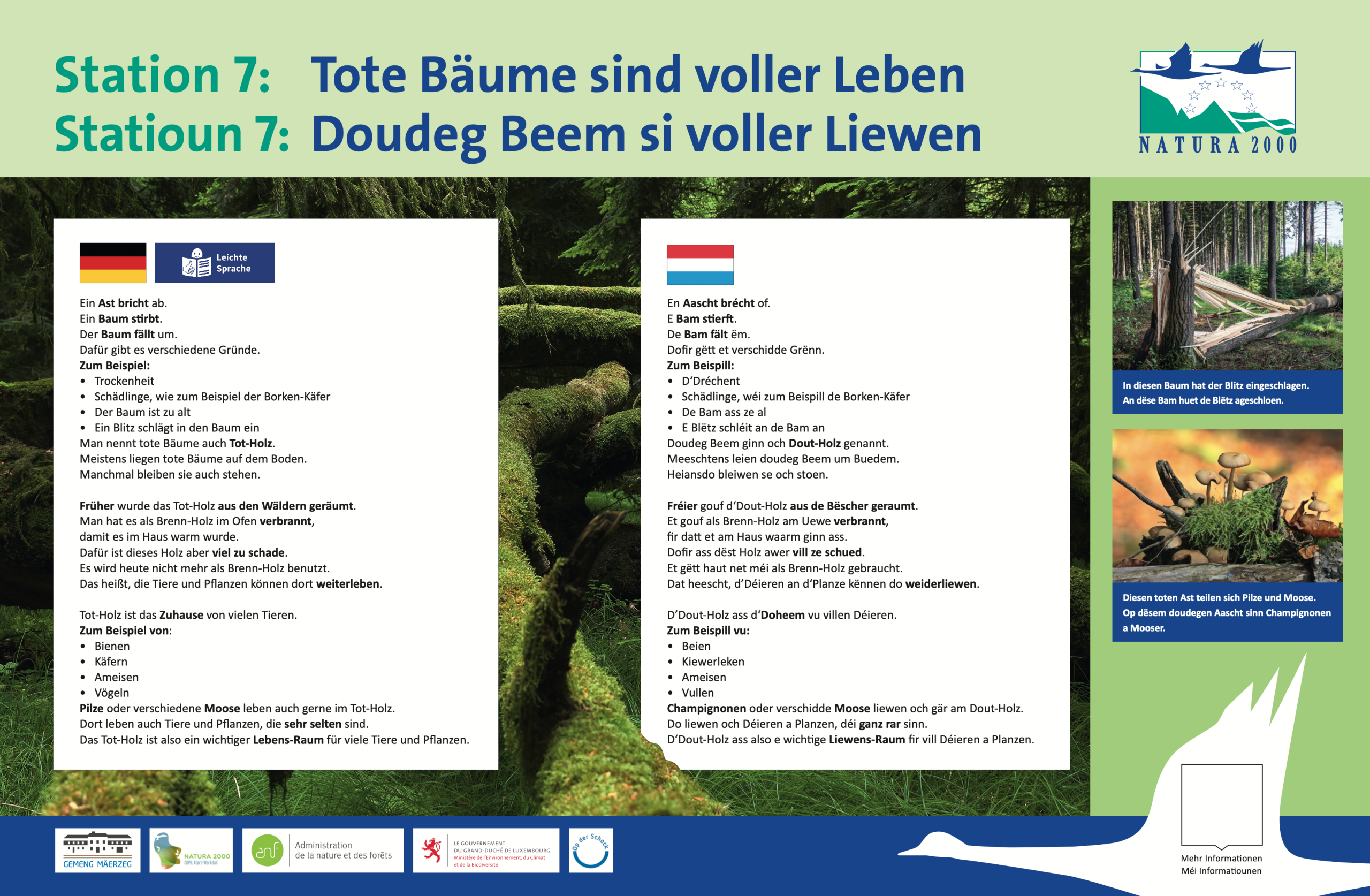

Schild 8: Tote Bäume sind voller Leben

Wenn ein Baum abstirbt – sei es durch Trockenheit, Schädlingsbefall (z. B. durch den Borkenkäfer), Blitzschlag oder einfach aufgrund seines hohen Alters – beginnt ein neuer Abschnitt im natürlichen Kreislauf des Waldes: Aus dem lebenden Baum wird Totholz.

Totholz bezeichnet abgestorbene Bäume oder Baumteile, die entweder stehend (als sogenannte „Habitatbäume“) oder liegend im Wald verbleiben. Früher wurde es meist entfernt und als Brennholz genutzt – heute weiß man: Für die biologische Vielfalt im Wald ist Totholz von zentraler Bedeutung.

Totholz bietet ebenfalls einenLebensraum für eine beeindruckende Vielfalt an Organismen: Zahlreiche holzzersetzende Insekten und Käferarten leben im morschen Holz, ebenso wie Wildbienen und andere Bestäuber, die dort ihre Nester anlegen. Auch verschiedene Ameisenarten nutzen abgestorbene Stämme als Bauplatz. Spechte und andere Höhlenbrüter zimmern ihre Bruthöhlen in weichen, toten Baumstämmen. Eine entscheidende Rolle bei der Zersetzung spielen zudem Faden- und Schlauchpilze. Moose, Flechten und Mikroorganismen profitieren wiederum von der feuchten, geschützten Umgebung des Totholzes.

Diese Lebensgemeinschaften sind hochspezialisiert und auf strukturreiche, naturnahe Wälder angewiesen. Gerade in Natura 2000-Gebieten wie dem Säitert ist der Erhalt von Totholz daher eine bewusste Schutzmaßnahme. Die Zersetzung des Holzes durch Pilze und Insekten führt langfristig zur Humusbildung – und somit zurück zur Grundlage neuen Lebens. Totholz ist also kein Abfall, sondern ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems Wald. Es zeigt, wie eng das Ende eines Lebensabschnitts mit dem Anfang eines neuen verbunden ist – und wie solche Prozesse den Wald vielfältiger und lebendiger machen.

Schild 9: Was ist ein Waldbad?

Was ist ein Wald-Bad? – Die heilende Kraft des Waldes erleben

Am Ende des Mardellen-Pfads lädt ein Ort der Ruhe zur bewussten Begegnung mit dem Wald ein – inspiriert vom japanischen „Shinrin Yoku“, dem sogenannten Wald-Baden.

Dabei steht nicht Bewegung im Vordergrund, sondern Achtsamkeit. Ziel ist es, mit allen Sinnen in die Atmosphäre des Waldes einzutauchen – ganz ohne Eile. Geräusche, Düfte, Licht und Formen werden dabei aufmerksam wahrgenommen. Der Wald wird nicht durchquert, sondern erlebt.

Studien belegen inzwischen die positiven Effekte dieser Praxis: Ein achtsamer Aufenthalt im Wald kann den Blutdruck senken, das Immunsystem stärken, Stresshormone abbauen und die Konzentration fördern. In Japan ist Wald-Baden längst Teil der Gesundheitsvorsorge, auch in Europa findet es zunehmend Anwendung in Naturtherapie und Prävention.

Dieser Ort lädt dazu ein, zur Ruhe zu kommen, einen Moment zu verweilen und neue Kraft zu schöpfen – im eigenen Tempo und in Stille.

Der Mardellen-Pfad vermittelt eindrucksvoll, wie sensibel und vielfältig naturnahe Lebensräume sein können. Orte wie das Natura 2000-Gebiet Säitert zeigen, wie wichtig der Schutz ökologischer Strukturen ist – nicht nur für seltene Arten, sondern auch für das Gleichgewicht ganzer Landschaften.

Der bewusste Blick auf die Natur fördert Verständnis – und bildet die Grundlage für verantwortungsvolles Handeln.

Crédits photographiques:

Photo 1: © NGPM/photostudioC.Bosseler

Photo 2: © Guy Krier

Photo 3: © Sascha Wernicke

Photo 4: © Patrick Thommes

Photo 5: © SBandeiras

Photo 6: © Dan Petry

Photo 7: © SIAS

Photo 8: © Tobias Mosthaf

Photo 9: © Jan Herr

Photo 10: © Raymond Clement

Photo 11: © Sascha Wernicke

Photo 12: © Patrick Thommes

Photo 13: © SBandeiras

Photo 14: © Dan Petry

Photo 15: © Guy Krier

Photo 16: © Tobias Mosthaf